放課後ディに勤め始めてから、初めて知ることが多く毎日勉強です。

今回はダウン症について

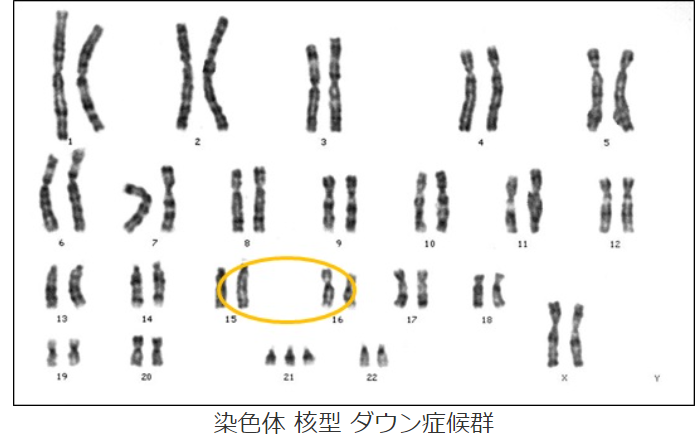

ダウン症とは

「Down syndrome(ダウン症候群)」は、1965年にWHOにより、最初の報告者であるイギリス人のダウン博士の名にちなみ正式名称とされました。通常21番目の染色体が1本多く3本あるため、21トリソミーとも呼ばれます。

ダウン症候群の方は、筋肉の緊張が低く、多くの場合、発達に遅れがみられます。発達の道筋は、通常の場合とほぼ同じですが、全体的にゆっくりと発達していきます。

また、ダウン症候群の全ての方に認められるわけではありませんが、心臓の疾患、消化器系の疾患、甲状腺機能低下症、眼の疾患、難聴などを合併することがあります。(出典:国立成育医療研究センターのHP)

療育をしていくうえで気を付けないといけないこと

ダウン症の子を療育するときに気を付けないといけないことがいくつかあります。

私も放課後児童ディの仕事をするまでは、知りませんでした。

よく療育に使われているものでも、ダウン症の子にとっては、体に負担がかかってしまうもあるので、ダウン症のお子さんとかかる人は気を付けてくださいね。

トランポリン、シーソー

トランポリンは、療育等でよく使われているものです。

私も子ども作業療法に連れて行ったときに、部屋の中央に大きなトランポリンがあり、最初にトランポリンで遊んだ後に、指示を与えての体を使った遊びをしていました。

ダウン症の子は、環軸椎不安定症がみられる子が多いそうです。

首に負担がかかるような、トランポリン、シーソーは禁止になっています。

他にも調べてみると

とんぼ返り、トランポリン、前転運動、走り高跳び、

水泳での飛び込みなどは禁止

転倒に注意

みたいですね。

正しい知識を持って療育に当たらないといけないですね。